ADELANTO | La historia nunca contada de Vicente Fernández, un libro de Olga Wornat

December 1, 2021 - por SinEmbargo.

Ciudad de México

Era mayo de 1998. Vicente Fernández se encontraba en Morelia. Faltaban unos minutos para que comenzará su show cuando recibió una llamada que daría un vuelco a su vida: su hijo Vicente, su primogénito, había sido secuestrado.

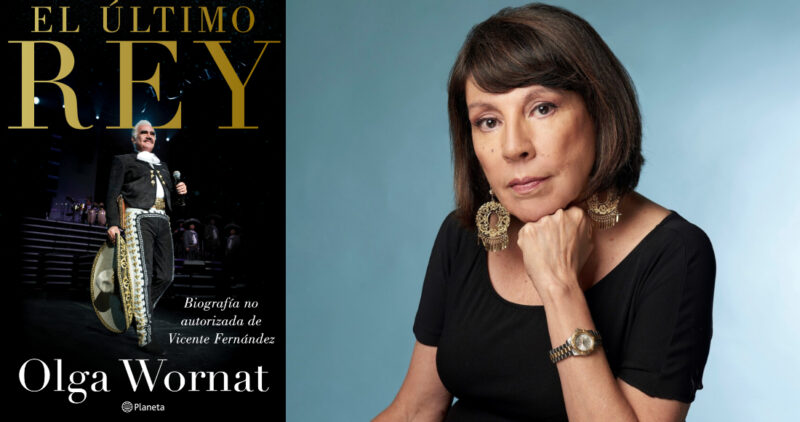

Este episodio de la vida de “El Charro de Huentitán”, junto a otros, son contados por la periodista Olga Wornat en su libro El último rey (Planeta), una biografía no autorizada de uno de los más grandes representantes de la música ranchera.

“Morelia era una fiesta, el palenque estallaba en un solo grito de felicidad y delirio. Erguido y con la frente en alto, se ajustó el sombrero de ala ancha y el traje de charro, acomodó la pistola en el cinturón y arremetió con su voz a una muchedumbre que bramaba, a cantar como el público se merecía y hasta que dejaran de aplaudir. Así sucedió en los momentos más tristes de su vida, mientras los mariachis rasgaban las cuerdas de las guitarras y las trompetas y los violines lloraban, y él también lloraba. De rabia, de dolor, de impotencia”, escribe Wornat.

El relato corresponde al primer capítulo de su libro “121 días de terror”, tiempo en el que el primogénito de “El Hijo del Pueblo” fue privado de su libertad por “Los mochaderos”, una de las bandas de secuestradores que asoló por ese entonces a varios estados del país.

La autora comparte en el prólogo de su obra cómo “esta investigación, esta biografía de Vicente Fernández, nació de la confluencia de varias travesías personales, cuyo centro de gravedad se encuentra en mi pasado, en esos días en que la voz del ‘Charro de Huentitán’ iluminaba el rostro de mi madre”.

Wornat expone que Vicente Fernández “refleja el tiempo de oro de la música popular, la de hombres y mujeres que caminaron por el barro y llegaron a la cumbre”. Refiere que en este trabajo se internó “en el secuestro brutal de su primogénito Vicente júnior, el punto de inflexión más trascendente de su vida […] El papel de Gerardo, su hijo de en medio, y la malsana relación con sus hermanos. El retiro de los escenarios y la caída que lo tiene al filo de la muerte”.

La periodista precisa que para el texto habló con Vicente júnior “que fue muy amable conmigo, pero las circunstancias difíciles en las que se encontraba no nos permitieron platicar”. Y agrega: “Al contrario de su hermano, intercambié mensajes con Gerardo y su respuesta fue grosera y fuera de lugar”.

SinEmbargo presenta en exclusiva para sus lectores un fragmento de El último rey (Planeta), © 2021. escrito por la periodista Olga Wornat. Es una cortesía otorgada bajo el permiso de Grupo Planeta México.

***

UNO

___________

121 DÍAS DE TERROR

—¿Tú eres Vicente Fernández?—increpó un desconocido.

—Sí… ¿quién habla? —respondió áspero.

—¿Tienes un hijo que se llama Luis?

Vicente Fernández se encontraba en Morelia y faltaban 10 minutos para comenzar el show. Atendió su celular y el metálico tono de voz del otro lado le molestó. No era alguien que conocía. Respondió a su manera, sin filtros:

—¡No tengo un hijo que se llame Luis! ¡Y no me tutees, hijo de la chingada! —Cortó, pero al instante recordó que a su hijo mayor le decían Vis, diminutivo de Vicente. Y que su número de celular solo lo tenía su familia.

Se puso en guardia y su rostro se endureció. ¿Por qué gente desconocida le llamaba a su celular privado para preguntarle por Vicente? Llamó a Alejandro y este le dijo que no había visto a su hermano. Le marcó a Gerardo, que se encontraba en el rancho:

—No te preocupes, papá. Creo que se fue a su casa, ahorita investigo.

Aguardó nervioso en el camerino, pero presentía que algo no estaba bien. Gerardo volvió a llamar y sus palabras lo fulminaron.

—Malas noticias, secuestraron a Vicente. Aquí llegaron los de Antisecuestros… —le dijo.

El Charro de Huentitán, el patriarca de la dinastía más célebre de México, no pudo responder, no le salían las palabras. Quería gritar y llorar al mismo tiempo, pero estaba paralizado. Tuvo el impulso de salir a buscar a su hijo. Su mente estaba inundada de emociones contradictorias y cayó en la cuenta de que, si actuaba impetuosamente, pondría en riesgo su vida. Colgó, estremecido por el espanto. «Dios mío, ¿por qué?», susurró, y las lágrimas se deslizaron por su rostro.

Se armó de valor y subió al escenario.

Morelia era una fiesta, el palenque estallaba en un solo grito de felicidad y delirio. Erguido y con la frente en alto, se ajustó el sombrero de ala ancha y el traje de charro, acomodó la pistola en el cinturón y arremetió con su voz a una muchedumbre que bramaba, a cantar como el público se merecía y hasta que dejaran de aplaudir. Así sucedió en los momentos más tristes de su vida, mientras los mariachis rasgaban las cuerdas de las guitarras y las trompetas y los violines lloraban, y él también lloraba. De rabia, de dolor, de impotencia.

A cantar, aunque la desesperación lo atravesara.

A partir de esa noche, debía caminar al borde de un agujero negro. El mínimo paso en falso sería fatal. Estaban obligados a vivir en una falsa normalidad y a continuar con los conciertos, prisioneros de los criminales que tenían a su hijo. Sin trampas, ni avisos a la prensa. La menor filtración y a Vicente lo vería muerto o no lo vería más, dijeron los secuestradores. Intuyó que los hombres que se llevaron a Vicente eran profesionales del hampa, dispuestos a lo peor. No estaba errado. México era un territorio desbordado por los secuestros y las historias de las víctimas erizaban la piel.

No podía dejar de pensar en su hijo. Y no podía pensar en su hijo sin llorar.

Vicente Fernández tenía en ese entonces 58 años y se sentía en el mejor momento profesional y personal. La pobreza y el hambre de sus inicios, la muerte temprana de sus padres, las noches tapatías en El Sarape y El Nopal, cuando cantaba por monedas; las serenatas en el San Juan de Dios de Guadalajara, las luces del teatro Blanquita y su llegada a Televisa, los primeros éxitos en cbs y los domingos con Raúl Velasco, las madrugadas de fuego en los palenques, las ferias y las plazas de toros, cuando la botella de coñac que empinaba con destreza deslizaba el licor por su garganta; la fiel y aguantadora Cuquita y sus hijos, y esa fama de parrandero, jugador y mujeriego que se encargó de alimentar y que amplificó el mito de su virilidad; todo aquello conformaba la esencia intrincada y fascinante del ídolo popular, del hombre que se hizo solo, desde abajo, y llegó. Como escribió Carlos Monsiváis: «Las rancheras son, al fin y al cabo, canciones hechas en los márgenes y que dan siempre cuenta de una derrota, de un fracaso».

Vicente Fernández, como aquellos hombres y mujeres que lo antecedieron, venía de los márgenes de Jalisco. Su vida, marcada por infortunios varios, era una amalgama de derrotas, éxitos, frustraciones, felicidad y fama. Sus luces y sombras delineaban a la perfección la estampa del macho mexicano, con todos los estereotipos y prejuicios de la época, que no eran más que el reflejo de una sociedad de la que siempre fue cautivo. En sus acciones públicas y privadas cabían todas las imperfecciones humanas y virtudes y miserias que nunca ocultó —porque, según aseguraba, era todo menos hipócrita—, y constituían el cimiento de una extensa, única y volcánica carrera musical.

El último rey de la canción ranchera heredó y sobrevivió a los dioses de la época dorada de la música vernácula, cuyas voces y canciones lo deslumbraron desde su niñez, en el lejano y perdido Huentitán el Alto, en Jalisco, cuando la pobreza era su único horizonte y nada parecía posible.

Contradictorio y brutalmente honesto, desde que la fama lo alumbró fue capaz de embriagar multitudes durante horas y sin micrófono. Hambriento de aplausos, besos y caricias, compulsivo de pasiones furtivas y amores atormentados, de lágrimas y risas, el rey plebeyo, el pecador irredento, sentenciaba que solo se alcanzaba el gozo después de un gran sufrimiento. Sabía de lo que hablaba. Los padecimientos fueron parte de su niñez y su adolescencia, y desde que comenzó les cantó a los olvidados de su tierra. Conocía como ellos el barro, la soledad y la miseria, la oscuridad del hambre, las penurias y alegrías cotidianas de los rancheros del México profundo. No tenía grandes pretensiones, solo entregarles a los suyos la alegría y el disfrute de sus canciones, hasta que ellos dijeran «basta».

Decía que «un cantante de rancheras necesita ser ranchero de corazón. Algunos cantan rancheras y luego no saben ordeñar una vaca o enlazar un toro». Pensamiento que confirma cuando canta un tema del gran José Alfredo Jiménez, el que amarró e hizo suyo: Yo no tengo la desgracia de no ser hijo del pueblo / Yo me cuento entre la gente que no tiene falsedad / Mi destino es muy parejo, yo lo quiero como venga / Soportando una tristeza o detrás de una ilusión.

Concretó y superó el anhelo infantil de ser como Pedro Infante de puro terco, de puro golpear puertas, aunque su destino estaba marcado: desde niño sobresalió por el talento de su voz. Una estrella lo iluminó desde entonces, solo era cuestión de perseverancia. Su madre, que lo escuchaba arrobada por la emoción en la humilde habitación de la casa donde vivían, siempre lo alentó a no bajar los brazos, a no abandonar sus sueños.

Vicente Fernández Gómez había alcanzado la cima.

Era famoso, tenía más dinero del que hubiera imaginado y el amor incondicional de su gente. Con sus 58 años, era el cantante vivo más célebre de México, una leyenda viviente que no se propuso ser, y en Estados Unidos los medios más prestigiosos lo comparaban con Frank Sinatra. Tenía todo, pero jamás se olvidó de su pasado de carencias. Llevaba con él heridas abiertas, dolores que iban y venían como la marea; sin embargo, había aprendido a amansarlos con la habilidad con la que lograba dominar a una yegua salvaje en su rancho de Guadalajara.

La vida le sonreía, hasta esa fatídica noche del 13 de mayo de 1998, cuando atendió el celular y recibió el mazazo. Las vueltas misteriosas del destino. Esta vez, desconocía la magnitud de su tragedia y estaba obligado a mostrarles a los demás su fortaleza, aunque por dentro se desmoronaba.

Pasaban las horas en aquel día de mayo, y la voz profunda de Chente se quebraba entre sones de guitarras y violines. Sus fanáticos michoacanos pedían más y más y más, y él sabía que debía cumplir con su mantra, que no podía traicionarlos, ni siquiera aquella noche cuando su primogénito se encontraba perdido en el vacío, rozando la muerte: «Mientras no dejen de aplaudir, el Chente no dejará de cantar».

Terminó exhausto y voló hacia Guadalajara.

OSCUROS PRESAGIOS

El 13 de mayo de 1998 pudo haber sido un día como tantos. Se ocupó de los caballos —su gran pasión—, sus perros y platicó con su madre. Recorrió el rancho, las caballerizas y conversó con los trabajadores.

Los Tres Potrillos estaba ubicada en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, a 20 kilómetros de Guadalajara. Su padre había elegido el nombre como homenaje a sus hijos para bautizar la finca que construyó en 1980. Era el espacio donde se sentía a gusto y libre de presiones; el lugar que le evocaba los años mágicos de su adolescencia. Tenía 15 años cuando se mudó ahí con sus padres y sus hermanos, y desde entonces no lo cambiaba por nada en el mundo.

La brisa cálida con aroma de frutas y flores, el campo infinito y las sierras azul acero en el horizonte auguraban un día como tantos. Pero una extraña inquietud latía en su interior, como si la aparente placidez que transitaba pudiera mutar a algo parecido al infierno.

Vicente Fernández Abarca, el primogénito, tenía 33 años, estaba casado con Sissi María Esther Penichet Reynaga y era padre de cuatro hijos: Sissi, Vicente, Ramón y Fernanda, en este orden. Desde su nacimiento prematuro, al que sobrevivió de puro milagro, la vida no le resultó fácil. Sus padres no tenían dinero y no pudieron brindarle la atención médica que su delicado estado requería, lo que dejó consecuencias en su salud.

Involucrado desde niño en el ambiente artístico, el mayor de la dinastía Fernández fue testigo de la vida errante de su padre, de sus largas ausencias, de las carencias económicas y de la pesada soledad que cargaba su madre. La corta distancia con su hermano Gerardo, curiosamente, nunca les permitió forjar una relación de complicidad y afecto fraterno. No tenían empatía y por alguna razón, según el relato de amigos, entre ellos sobresalían los celos y el resentimiento. Cinco años después de Gerardo, nació Alejandro, y a los tres potrillos se agregó Alejandra, hija de Gloria Abarca, una de las hermanas de Cuquita, que el matrimonio adoptó cuando tenía pocos meses. Entre Vicente y Alejandro existía (y existe) un cariño sólido y profundo, que contrastaba fuertemente con el vínculo conflictivo que el primogénito tenía con Gerardo.

Vicente hijo había incursionado brevemente en la actuación y estaba intentando con la música ranchera, con más voluntad que suerte. Todo lo contrario a su hermano Alejandro, el Potrillo, que por esa época vendía millones de discos, recibía premios y seducía con su voz y su magnetismo. Cada vez que Vicente recurría a su padre con intenciones de grabar un disco o con la idea de una canción, este le espetaba con dureza que desafinaba y que debía esmerarse más si quería cantar de manera profesional.

Esa tarde cálida de 1998 Vicente júnior no creía que tuviera algo que temer. No obstante, había llegado un anónimo a la escuela de su hija mayor y amenazaban con secuestrarla. Su esposa Sissi le mostró el mensaje escrito en un papel y un soplo helado lo atravesó.

—¡No quiero estar aquí, vamos a vivir a Guadalajara! ¿Y si secuestran a nuestra hija? —exclamó ella, dominada por el pánico.

Sus reclamos se intensificaron con el paso de los días. Sin pausas.

Vicente acató sin ganas el pedido de su mujer y se trasladaron a una residencia ubicada en Colonia del Sol, municipio de Zapopan, que pertenecía a su padre. No estaba convencido, nunca le gustó vivir en la ciudad, pero los ánimos de su esposa estaban alterados y accedió No entendía por qué de golpe Sissi quería mudarse a Guadalajara, si en ningún lugar estarían más seguros que en el rancho. Aunque la mudanza trajo un poco de paz a la familia, la relación con su esposa estaba desgastada: discutían mucho y los intereses de cada uno ya no eran coincidentes.

El contacto estrecho con el campo, los animales y el lienzo charro eran para Vicente hijo su razón de vida, el sitio donde se sentía feliz y seguro. Sin embargo, una voz interior le advertía que debía estar alerta.

México, entonces gobernado por Ernesto Zedillo, vivía tiempos violentos y una ola de secuestros sacudía a la sociedad. Bandas de delincuentes armados que actuaban en complicidad con policías corruptos asolaban el territorio nacional. El 14 de marzo de 1994, al final del tumultuoso sexenio de Carlos Salinas de Gortari, el empresario Alfredo Harp Helú, uno de los hombres más ricos de México y presidente del Grupo Banamex-Accival, fue víctima de secuestro. El violento episodio conmocionó a la sociedad y repercutió incluso fuera del país. Harp Helú fue liberado 106 días después, previo pago de 30 millones de dólares, el rescate más alto de los que se conocen hasta hoy Pero no fue el único: otros 10 hombres de negocios fueron plagiados y liberados después de pagar cifras millonarias.

Los relatos de los sobrevivientes de los secuestros eran escalofriantes y los mexicanos estaban aterrados. El 29 de noviembre de 1997, 40 mil personas de todas las clases sociales convocadas por distintas organizaciones civiles marcharon por las calles de la Ciudad de México, reclamando mayor seguridad. Según cifras oficiales y de agencias privadas, en 1998 se registraron 600 secuestros extorsivos, la cifra más alta del sexenio. 7 Un índice que, según los expertos, era altamente superado por la realidad; esto se debe a que la mayoría de las familias de las víctimas no realizaba la denuncia por falta de confianza en las autoridades. Las encuestas decían, además, que la principal preocupación de los ciudadanos era «la inseguridad», por encima de la crisis económica.

Daniel Arizmendi, el Mochaorejas, era un expolicía judicial de Morelos que había alcanzado la fama sexenal por la brutalidad que aplicaba con sus víctimas, a quienes les cortaba las orejas, las depositaba en frascos o bolsas de plástico y se las enviaba a sus familiares. Arizmendi fue un intocable desde 1995 a 1998, cuando fue detenido. El Gobierno de Zedillo descubrió que el Mochaorejas operó durante años bajo el amparo de las autoridades políticas de Morelos y de Ciudad de México, en connivencia con la policía y la justicia. Lo que terminó por confirmar este encubrimiento, el cual despertaría alarma en Los Pinos, fue el descubrimiento de que el Mochaorejas vivía en Cuernavaca, en una lujosa mansión ubicada a tres cuadras de la residencia del gobernador, lo mismo que Amado Carrillo Fuentes y José Esparragoza Moreno, el Azul, capos del Cártel de Juárez.

El 12 de mayo de 1998, un día antes del secuestro de Vicente Fernández júnior, Jorge Carrillo Olea abandonó el cargo, presionado por el presidente Zedillo y por el fuerte reclamo de miles de morelenses. Sus colaboradores Jesús Miyazawa, coordinador de la Policía Judicial del estado, y Armando Martínez Salgado, jefe del Grupo Antisecuestros, se dedicaban a secuestrar y desaparecer los cuerpos de sus víctimas. Martínez Salgado fue apresado tras ser descubierto con el cadáver de un adolescente de 17 años en la cajuela de su coche, al que había secuestrado y torturado hasta matarlo.

México vivía el ocaso del presidencialismo autoritario y era un país desgarrado por la criminalidad. Las policías y los grupos antisecuestros estaban contaminados y no generaban confianza. Muchos de sus integrantes no habían pasado por la escuela de policía, y los que sí lo hicieron ni siquiera habían tomado la prueba del polígrafo. Carecían de formación técnica para enfrentar y resolver la complejidad del negocio del plagio, desconocían las leyes y su único entrenamiento era la calle, donde el contacto con el hampa viciaba sus acciones. Por otra parte, no existía una organización de secuestradores, sino más de 100, cada una más sofisticada y perversa que la anterior. Sus miembros eran multifacéticos: robaban coches, bancos, casas y joyerías, traficaban armas, personas y drogas, y secuestraban gente, un delito que les generaba millones de dólares.

Algunas víctimas de los plagios aparecían muertas a pesar de que sus familias pagaban el rescate; otros sobrevivían mutilados y con graves secuelas psicológicas. Adal Ramones, conductor del programa estelar Otro rollo, de Televisa, fue interceptado por hombres armados cuando regresaba a su casa, en la colonia Narvarte, en 1998. Lo cargaron a un carro y lo mantuvieron encerrado en el clóset de una casa de seguridad durante una semana. Adal fue liberado después del pago de un millón de dólares, pero le llevó tiempo superar el trauma que le generó el cautiverio.

Esposas, hermanas, madres y niños de ejecutivos extranjeros y mexicanos integraban el extenso listado de víctimas. El drama se extendió a todos los estratos sociales. En las barriadas pobres, vendedores de tianguis y dueños de tiendas de abarrotes eran secuestrados por sumas ínfimas. Nadie permanecía a salvo. Los delincuentes capturados y enviados a penales de alta seguridad protagonizaban al poco tiempo fugas espectaculares y regresaban al lucrativo negocio, lo que desencadenó en hartazgo social.

El tema ocupaba el primer lugar de la agenda política y los empresarios más importantes del país solicitaron hablar con el presidente Zedillo. Roberto Hernández, presidente de Banamex, el banco más grande de México, y Emilio Azcárraga Jean, al frente del imperio Televisa, se reunieron con Ernesto Zedillo en Los Pinos y le exigieron combatir con dureza los secuestros. La situación era insostenible y el mandatario sentía encima la daga de la presión social, a la que se sumaba la repercusión internacional, un factor negativo para su gobierno. Ordenó al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), un organismo creado por Salinas de Gortari, priorizar las investigaciones sobre los secuestradores; quería verlos presos. La Procuraduría General de la República (pgr), por su parte, ofreció recompensas millonarias para quienes suministraran datos de los jefes de las bandas criminales. Una unidad secreta del Cisen a cargo del contralmirante Wilfrido Robledo Madrid —y de su asistente Genaro García Luna, quien realizaba aquí sus primeros experimentos con el espionaje, oficio del que obtuvo un rédito monumental, entre otros ilícitos— se encargaba de las tareas de inteligencia y la intervención de llamadas telefónicas entre víctimas y victimarios.

El estado de Jalisco, bello, pujante y próspero, no permaneció ajeno al radar de las bandas de secuestros, que monitoreaban durante meses a sus futuras víctimas. Según un estudio de la Universidad de Guadalajara, en el año 1998 se contabilizaron 70 secuestros en Jalisco y la situación se había salido de cauce. En ese tiempo nació en Jalisco el Grupo 22 de Abril, una unidad antisecuestros que actuaba desde las sombras, sin aval oficial, y daba protección a 50 prominentes empresarios. A este grupo se sumaba el organismo oficial, a la par de las estadísticas que no demostraban que el delito hubiera descendido, sino todo lo contrario. El 18 de febrero de 1998 fue secuestrado en Guadalajara el empresario Federico del Toro, padre del célebre cineasta Guillermo del Toro, quien permaneció 75 días en cautiverio y fue liberado después del pago de un millón de dólares. 10 Muchos empresarios, recelosos de policías y unidades antisecuestros gubernamentales, preferían contratar custodios privados, a los que entrenaban en Israel y Estados Unidos. Los demás preferían moverse armados y en carros blindados.

La lógica del miedo se había impuesto en la sociedad.

El desasosiego que sentía Vicente Fernández hijo aquella tarde de mayo no era una alucinación generada por su inconsciente; por el contrario, estaba amarrado al drama que se vivía en el México real. Pero había otras señales, oscuros presagios que no podía definir.

Una madrugada despertó sobresaltado por un extraño sueño. Le confesó a un amigo que había soñado que iba en la carretera manejando su Jeep rojo, cuando dos tigres saltaron de la nada, se plantaron enfrente y se treparon al carro. Su amigo lo tranquilizó, argumentando que solo se trataba de un sueño y, en tono de broma, le preguntó si había bebido mucho la noche anterior. Rieron, pero la escena onírica no lo abandonó.

Esa tarde, en el rancho, pensó en su hija y sintió el miedo.

Subió a su coche, un Jeep rojo con toldo negro, y salió rumbo a su casa. Recorrió con la mirada los alrededores de la finca y el camino. Todo parecía normal. Perdido en sus pensamientos, manejó despacio. El reloj en su muñeca marcaba las seis de la tarde. A cinco kilómetros, un par de camionetas negras le cortaron el paso, por delante y por detrás. Dos hombres con armas largas y pistolas descendieron y se acercaron con paso resuelto. Abrieron la puerta del auto y lo encañonaron. Los otros seis aguardaron adentro de las camionetas. Vicente respondió instintivamente, aparentando una calma que no tenía.